対面・中継・オンライン対応ワゴンの納入(ハイブリッド型授業・ハイフレックス型授業)

いつの間にか、ハイブリッド型授業とか、ハイフレックス型とか言われるようになりました。

弊社では2020/3頃からお客様からの次のようなご要望をお聞きし映像設備・音響設備・視聴覚設備とWeb会議システムのハイブリット化・ハイフレックス化を進まております。

コロナ禍の前までは、講義室の映像音響設備(視聴覚設備)をTV会議システムを接続した、遠隔講義システムが主体でした。

この遠隔講義システムは、講義の送信教室、受信教室と共にTV会議機器の設置と、光回線(場合によって既設インターネットのルーター設定変更)が必須でした。

画質が良く、プレゼン映像に加えて、話者(講師)の様子も遠隔地に送信できる画期的なシステムでした。(企業間TV会議システムを、講義室の映像音響設備への展開)

こちらは、講義室(教室)to講義室(教室)の会議システムです。

コロナ禍によって、学生・聴講生は自宅学習となりましたが、従来のTV会議システムでは受信拠点が50人100人規模で行うには費用負担が膨大となってしまいます。ネットワークトラフィックの関係も学内ネットワークにかなりの負担となります。

そこで、ZOOMやTeams、Meet等のWeb会議システムが流行りました。Web会議システムとは主にPC主体で接続する、フェイスtoフェイスの会議システムです。

とにかく安価。無料で使用できるアプリもあります。

TV会議システムを導入した教室が、1コマで授業を行う教室全てに導入できているわけではありません。まだまだ特別(高価)な設備です。

安価・無料で、とにかく授業を行わなければならない!当時は皆様手探りだったと記憶しています。

教員は動画教材を作成し、学内サーバーが混雑しないように事前に動画をアップロードしておき、学生は動画を視聴後にレポート提出をするパターン。

動画をUSBやDVDに収録して郵送する

PCやカメラが得意でない場合は、印刷した課題や書籍を指定し、レポートを提出する

様々なアナログ的、デジタル的手段が検討されました。

受信側(学生)の課題もでてきました。

学生宅に、インターネット環境・学習環境・占有できるPC等のIT機器が無い等の問題に直面。

文科省へ補助金申請により機器購入の補助金給付等が行われました。

少しずつ課題に取り組みながら、それでも・・・・・

様々な理由で自宅で学修ができない、どうしても通学したいという学生が一定数いる事が分かってきたわけです。

であれば・・・・

講師(教員)が動画教材や遠隔用の教材・資料の作成が負担になっていた事と

様々な理由で登校する学生に対して、これまで通り対面授業(少人数でもいいから・・)は

講師(教員)にとって学生の反応(理解度)を確認しながら、これまでのような対面授業ができるわけです。

緊急事態宣言が緩和された時は、隣接する教室へ中継する機能があると直よい。

さらに自宅で受講する学生へWeb会議システムで配信できることが、最善の方法です。

カメラの前で授業を行うことに慣れた先生ばかりではありません。

しかし講義室に設置してある映像設備や音響設備を利用し、パワーポイントや書画カメラで資料提示を行いながら、学生の反応をみつつ理解度を確認し授業を進めるスタイルはこれまで通りです。

時には板書することだってある事でしょう。

それをそのまま配信できれば・・・・これが、ハイブリット型授業です。

コロナ禍で、PC用Webカメラやヘッドセットが不足し、入庫が遅れたことがありました。

映像設備や音響設備を買い換えなければならない!そんなナンセンスなことはいいません。

今お使いの映像音響設備に、ハイブリット機材を+αすることで、ハイブリッド型授業が可能となりしました。

(正直なところ、明るくないプロジェクターやアナログRGB設備であれば、その教室に再投資するよりも高輝度プロジェクターとHDMI化を一緒にハイブリッド配信できるようにした方が投資効率が高いです)

この設備は、新しい生活環境におけるWeb資料作成ノウハウを邪魔するつもりはありません。

生の声として、

看護に携わる学生は防疫することも実習の一つであるし、実習は遠隔ではできない。

動画教材や、配布教材が向いている授業もあれば、向かない授業もある。

中継ばかりでは、学生が孤独な学習環境におかれてしまう。

この様な意見の元からハイブリッド型授業が考案されたと思っております。

また、Web会議システムは、画質は今一つです。これはWeb会議サービスを提供するサーバーの気持ちになると理解できます。

サーバー:「9:00になったとたん全国各地から一斉に接続してきたぞ!え?教員だけでなく学生も?教科の数だけ?学校の数だけ??ひー処理しきれるかなぁ???うーん・・解像度落として処理しよう」

みたいな感じでしょう(笑)

実際に、声が不明瞭であれば受講者のストレスは最大値となるのですが、指示や説明が明確に聞こえていると

手元資料や書籍などでフォローできました。

違和感を覚えたのは、Web会議ツールをつかいつつ、受講者はカメラとマイクをミュートして・・・という点(笑)これではほぼ一方通行です。

しかし、これもサーバーの処理を軽くすること。あわせて受講者側のハウリングを提言するコツなのでした。

受講者にヘッドセット(ヘッドホンとマイク)を利用する様に促す場面もあるのですが、授業中の90分間ずっとヘッドホンするのは意外に辛かったり頭痛がしたり汗をかいたりします。

以下、実際に導入してみて感じたこと等、動画で作成しておりますのでご参考までに。

すでにTV会議システムを導入済みの遠隔対応の講義室では、

ボタンを1つ追加する形で配信も可能にしました。(プレゼン用PCと配信用PCは別々にご用意して頂きます)

その他、どしどし新たなご要望があるのも、

お客様によってそれぞれ少しづつ異なった運用形態があるのだと勉強させて頂いております。

お問い合わせ心よりお待ちしております。

下記、2020年6月にUPした記事です

新型コロナ拡散防止を各方面で大変ご苦労されておりますこと、感謝いたします。

弊社としてどのような対応ができるか、2020年1月より色々と策を練っておりました。

特に、集合学習・対面学習をする教室・講義室。または会議室等で、弊社の技術がどのようにお役立ちできるか中々答えの出ない時期でした。

①通勤・通学等、授業や会議のある場所までの移動手段により、徒歩・自転車が可能な方々と、公共交通機関が必須な方々によって大きく異なる事。

公共交通機関の空気の入替は安全性が高いと各所で報道がありますが、現時点(2020/6/1)では、徒歩や自転車での通学・来場を呼び掛けられております。

②Web会議システム(ZOOM・Meet・Teams等)を利用した授業を想定した際、教員側が学校側にたくさん集まると、ネットワークの上り側帯域を大幅に消費し、接続できなくなる。

③オンライン授業として事前に授業内容を録画しておき、外部のサーバーにデータを置き、学生側がダウンロードして視聴する方式の場合。教員は一人で、授業と同じ説明を行い録画する。普段の教室では学生の理解度をはかりながら表現方法を変化させたり、別の言い回しをしたりしていたのだが、その学生の反応が無いため一方通行の説明を授業時間一杯収録しなければならない。

④学生は孤独な学習環境に置かれる。自宅に兄弟がいればパソコンの取り合いになったり、通信速度が変化したり。スマホでの授業受信は熱暴走やパケット制限の可能性まで含まれる。すべての学生宅に、インターネット環境が整っているわけでもなく、家族それぞれに一台の端末があるとも限らない。授業の聞きもらしがあっても隣の同級生に「どこ?」とコッソリ聞くことも難しいし、教科書・参考書の購入ですら、選択のミスが無いか心配でしかたない。

しかし緊急事態宣言下において、前に進むしかない状況であった。

5月に入り、広島ではクラスター対策が功を奏し、新たな感染経路不明な感染者は出ず、新たな生活様式を取り入れながら対面学習を再開させる動きがでてきた。

その背景には、やはりすべての学生宅に通信環境・PC機器がそろっているわけではない事。Webカメラやヘッドセットが店頭から消え再入庫未定が続いている事もある。

さらには実習時間が必須の科目において、オンライン学習ではどうしても実現できない実習もあったと思われる。

(中には実験実習をカメラで撮影し、その結果まで全て収録。学生にはレポートに纏めさせるといった方式を取り、意外に録画・配信方式でも好評だった・・という意見もある)

Web会議システム(ZOOM・Meet・Teams等)を利用したオンライン授業を進めるにも、その扱い方を非常勤・講師も含めた全ての教員にレクチャーする事も時間を要した。

Web会議(Meet・Temas・ZOOM等)システムを受講する学生側への、アカウントの発行・授業方法のお知らせ・アプリの使い方・接続方法をレクチャーする対面授業を行う時間的余裕もなかった。

新入生を含めた全ての学生に対し、在宅学習環境の有無やインターネット環境のアンケートから始める必要があった。

現在(2020/6/1)常に第2、第3の波を意識しながら、秋から冬にかけて感染が広まったらどうしよう。

通学のリスクは?

教職員を守るためには?

双方に負担が少なく、経済を回しながら、学びの機会を失わないでおく・・・・これが共通の課題のように感じた。

ネット環境がなかったり、対面学習の方が良いと希望した学生は通学することをやむなしとするならば、

教員は対面の人数が少ないにしろ、学生の理解度を確認しながら授業を進め、その様子を在宅学生に送ることを考えた。

また、対面学習の方が良いと希望する学生が増えてきたとすると、いわゆる3密対策をするために、複数の教室で授業を行う事を想定。

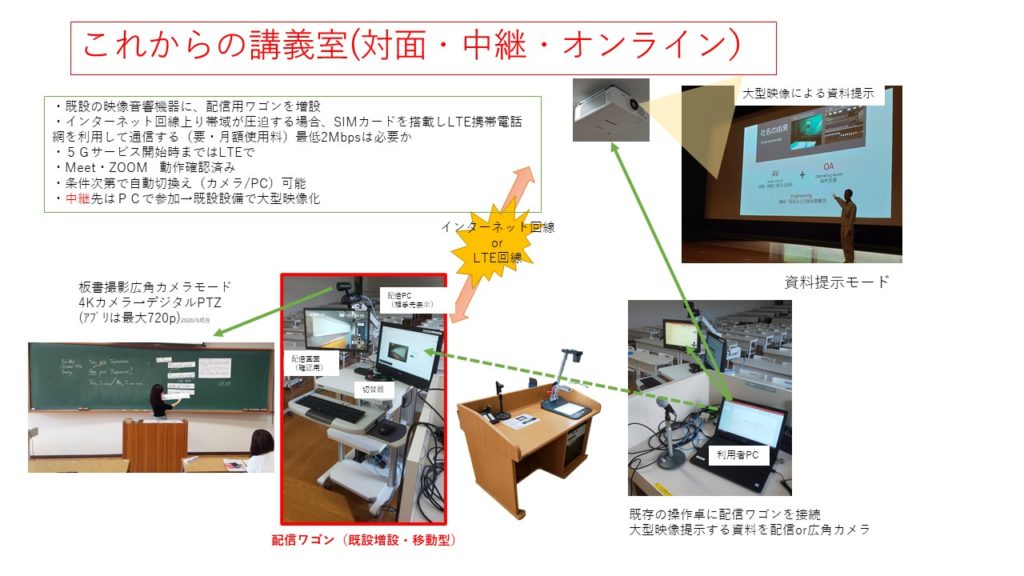

既設の設備を利用しながら、中継やWeb会議システム(Temas・Zoom・Meet等)を利用できるワゴンの導入に至った。

合わせて、学校から複数の授業が配信されると上り側の帯域が不足する対策として、LTE回線を利用し配信する事で、既存の学内LANをダウンさせずに配信する事とした。

今後は地方都市にも5Gサービスが始まるようになると、さらに高速・高画質で配信できるようになることだろう。

たまたま、ニーズに合った機器をそろえる事ができたが、

Webカメラのように、商品の在庫は少なく今後は納期に苦慮しそうな感じです。現時点で発注しても10月生産待ちとのメーカー回答が多かった。

DSC_1171